Langues régionales : faux discours, vraies discriminations

La glottophobie ? C’est une forme de discrimination qui se manifeste lorsque des personnes sont jugées, rejetées ou exclues en raison de leur manière de parler. Elle peut concerner un accent régional, étranger ou social, l’usage d’une langue ou d’un dialecte différent, ou encore une façon de s’exprimer considérée comme incorrecte par rapport à une norme dominante.

Le terme a été popularisé en France par le linguiste Philippe Blanchet, qui a démontré que la glottophobie fonctionne comme d’autres formes de discriminations telles que le racisme ou le sexisme. Elle peut avoir des conséquences importantes sur la vie des individus, par exemple dans le milieu scolaire, professionnel ou social, en créant des obstacles et en renforçant des inégalités.

Plusieurs membres de l’association Steinhart Terre d’Origines étaient présents à une conférence axée sur la glottophobie et les conséquences sur les personnes qui se sentent discriminées, présenté par Philippe Blanchet, le mercredi 24 septembre à Sarreguemines, organisé durant le festival Mir Redde Platt.

Sujet actuel dans nos médias

Philippe Blanchet ayant été récemment invité par M. Atamaniuk du pôle culture à Sarreguemines pour parler de la glottophobie, et avec la Journée Européenne des langues ce thème trouve aujourd’hui un écho jusque dans les médias nationaux. C’est donc le bon moment pour rappeler qu’il ne s’agit pas seulement d’une question abstraite, mais d’une réalité actuelle vécue dans notre région.

"L'accent peut entrainer une discrimination à l'embauche" — France Bleu

Glottophobie : comment le français "sans accent" est devenu la norme — radiofrance.fr

"Avec votre accent, ce ne sera pas possible" — emploi.lefigaro.fr

Il est temps de nommer les choses telles qu’elles sont. En France, la glottophobie touche toutes les personnes jugées ou discriminées à cause de leur manière de parler, de leur accent ou de l’usage d’une langue considérée comme “non légitime”. Ce que nous vivons aujourd’hui n’est rien d’autre qu’une golttophobie ordinaire, doublée d’une méconnaissance totale de la culture de notre Platt. Beaucoup de Français ne savent même pas l’identifier ni le situer, la majorité demandant toujours si nous sommes Belges, voir Allemands. Cette incompréhension reflète un manque de connaissance et de visibilité.

Une méconnaissance qui se traduit, jour après jour, par une volonté politique persistante d’effacer notre héritage pour le remplacer par l’allemand. Les efforts fait pour nous substituer une culture qui n’est pas la nôtre se heurte à cette vérité immuable : l’échec, car nous ne sommes pas allemands. Nous ne sommes pas belges. Nous sommes Français, de culture francique rhénane. On ne change pas ce que l’on est, on ne remplace pas nos racines et ce que l’on vit.

Notre région porte en elle une histoire douloureuse, bouleversée par les guerres et par quatre changements de nationalité jamais vraiment apaisés. Après 1945, il y a eu la répression officielle de l’Éducation nationale contre le Platt (considérée à cette époque comme la langue de l’ennemi). Depuis une répression plus discrète mais tout aussi réelle s’est installée à travers l’école, l’administration et la fonction publique. Elle se poursuit encore aujourd’hui. Le résultat est visible, alors que l’on affiche une promotion de l’allemand, le Platt reste freiné, voir oublié, empêchant sa transmission aux jeunes générations. Cette contradiction a peu à peu découragé les jeunes générations, qui ne perçoivent plus ni le Platt ni l’allemand comme des langues porteuses d’avenir ou de valeur culturelle, car le lien naturel avec le Platt a été brisé.

Cela dessert notre région à tous les niveaux, fragilise notre patrimoine linguistique (le Platt) et réduit l’attractivité de l’allemand dans une région pourtant frontalière.

La glottophobie dans le Steinhart présente en plus une dimension particulièrement singulière. Les Allemands établis dans la région, parlent principalement le Hochdeutsch (allemand standard ou “haut-allemand”), les habitants francophones du Steinhart développent parfois un sentiment d’infériorité, leur usage du Platt, jugé moins prestigieux, se voit relégué au rang de langue “mineure”, ce qui lui donne une perception de dévalorisation culturelle et sociale.

Alors que ce risque de communautarisme pourrait largement diminuer avec l'utilisation réciproque de notre Platt commun, puisque la majorité des 20%, d’après nos analyses, de citoyens allemands habitant dans nos villages sont des plattophones allemands !

Une contradiction flagrante

Les constats sont là : manque de professeurs d’allemand, manque d’élèves intéressés par cette langue, alors que tout cela aurait pu être évité. Plutôt que d’écouter les discours officiels il faudrait écouter le terrain, c’est lui qui vit cette réalité et qui connaît la vérité. La désaffection ne vient pas d’un désintérêt spontané, mais d’années de politiques et de pratiques qui ont mis le Platt en marge.

Pourtant, notre région a su mettre en avant son caractère biculturel quand il le fallait.

On se souvient de l’installation de la Smart à Hambach, où la richesse de notre identité biculturelle a été un argument décisif pour attirer Mercedes chez nous plutôt qu’à La Rochelle. Mais ensuite, la direction a découvert que ceux qui pouvaient incarner ce bilinguisme avaient tendance à le dissimuler au lieu de le revendiquer. Cette contradiction illustre la difficulté de valoriser pleinement notre patrimoine linguistique, malgré son potentiel.

Les constats se retrouvent aussi et surtout dans les chiffres : on relève une tendance à ne pas évoquer les langues régionales en spontané.

Seuls 6% des habitants déclarent spontanément comprendre une langue régionale (hors alsacien). Ils sont 17% à le reconnaître lorsqu’on les relance spécifiquement sur ces langues. Cette tendance à l’omission est transversale (pas d’effet de genre, d’âge ou de CSP).

Source : “Une enquête inédite sur les langues régionales et non-territoriales en Grand Est” par la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est)

Quand la question porte sur leur capacité à le parler, le chiffre monte à 10%. En comparaison, l’alsacien recueille 28%.

Cela ne veut pas dire que ces chiffres correspondent aux locuteurs actifs, mais ils révèlent une tendance claire et mettent en évidence un recul préoccupant : le Platt est victime d’une forte désaffection, liée à la pression sociale francocentrée.

Source : “Une enquête inédite sur les langues régionales et non-territoriales en Grand Est” par la DRAC

Jacobinisme contre fédéralisme, la langue au cœur du pouvoir

La glottophobie en France s’avère particulièrement destructrice, car elle s’inscrit dans un cadre centralisateur hérité du jacobinisme. Issu de la Révolution française, ce modèle politique repose sur une forte concentration du pouvoir à Paris et sur une volonté d’uniformisation, notamment linguistique. La langue française standard y est érigée en norme nationale, reléguant les accents et parlers régionaux à un statut inférieur et souvent stigmatisé.

À l’inverse, l’Allemagne, pays fédéral reposant sur une structure plus horizontale, valorise davantage la diversité linguistique et culturelle. Les accents régionaux y sont perçus non comme un handicap ou une marque d’infériorité, mais comme des signes distinctifs positifs, porteurs d’une fierté locale. Aucun accent n’y domine véritablement les autres, et cette pluralité contribue au sentiment de fierté régionale plutôt qu’à une hiérarchisation discriminatoire.

Cela empêche donc l’émergence d’une hiérarchie linguistique comparable à celle qui existe en France.

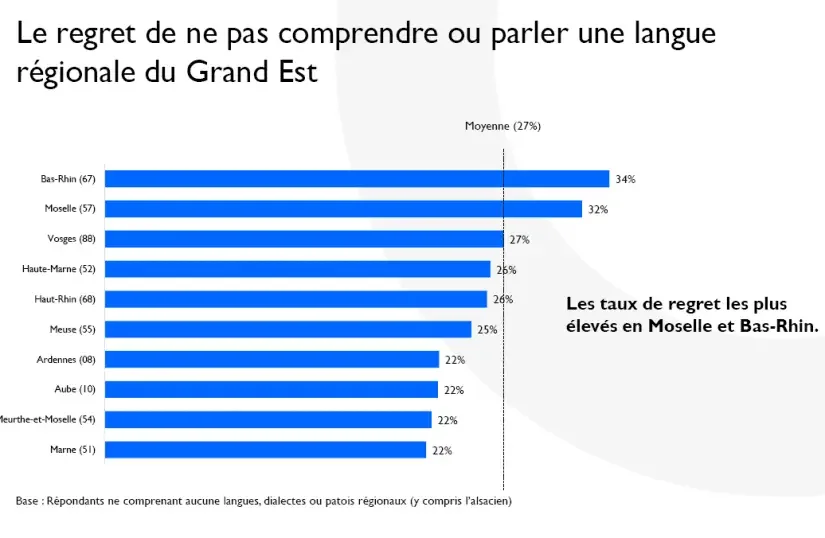

Lorsque l’on se recentre spécifiquement sur les langues régionales du Grand Est, on constate un niveau d’attachement assez élevé à ces dernières :

36% de la population se dit très attachée aux langues régionales, dialectes et patois du Grand Est

27% des habitants ne comprenant ou ne parlant aucune langue régionale, dialecte ou patois, aimeraient ou auraient aimé le savoir.

Source : “Une enquête inédite sur les langues régionales et non-territoriales en Grand Est” par la DRAC

Glottophobie et idéologie

La glottophobie ne se limite pas à une question de langue, elle révèle une vision du monde et du pouvoir.

L’histoire européenne en offre une illustration frappante. Les régimes fascistes en Italie et en Espagne ont cherché à imposer une langue unique au détriment des parlers régionaux. Dans l’Italie de Mussolini, l’usage des dialectes fut interdit dans les écoles et dans la vie publique. En Espagne, Franco a longtemps proscrit l’emploi du catalan, du basque ou du galicien, considérés comme des menaces à l’unité nationale.

Ces politiques linguistiques autoritaires traduisent une volonté de contrôle total : effacer la diversité pour renforcer l’uniformité. À l’inverse, les régimes démocratiques s’appuient sur la reconnaissance et le respect des cultures, dont les langues sont un élément essentiel.

Valoriser la pluralité linguistique n’est donc pas seulement une question de communication : c’est aussi un pilier du vivre-ensemble démocratique.

“Nous voulons une unité nationale absolue, avec une seule langue, le castillan, et une seule personnalité, la personnalité espagnole.” Francisco Franco

Rien n’est figé

Malgré ce constat, les politiques continuent de recevoir prix, décorations et hommages pour leur engagement en faveur du bilinguisme, tout en contribuant activement à son effacement. Si une prise de conscience s’opère, il reste possible de sauvegarder ce patrimoine linguistique et de lui redonner sa place.

Comme l’a souligné Philippe Blanchet lors de sa conférence, cela ne se fera pas sans engagement.

À nous de porter ce combat avec conviction, afin que notre langue et notre culture continuent d’exister et d’être transmises.

Retrouvez ci-dessus un interview de Philippe Blanchet lors de son passage au festival Mir Redde Platt.